成年後見と障害福祉をめぐるリアルな話

こんにちは。

9月28日に開催された福祉講座の内容を、簡単にご報告させていただきます。

日曜日の開催にも関わらず、今回も多くの方にご参加いただきました。親同士のつながりでお誘いくださった方や、士業の知人を紹介してくださった方など、参加の輪がじわじわと広がってきているのを感じ、とても嬉しく思っています。

第1部

[講師]

若尾悠佑 先生

(プルデンシャル生命)

障害のあるお子さまのための成人前対策講座

若尾先生からは、成人前だからこそできる準備に焦点をあててご講演いただきました。

「どこから手をつければ良いか分からない」という声をよく耳にしますが、過ぎてしまうと取り戻せない大切な節目として“15歳・18歳・20歳”の3つの分岐点があること、そして親なきあとに必要な3つの安心、“制度・お金・人とのつながり”について、具体な支援制度を交えながらご紹介いただきました。

たとえば進路の選択では、支援学校を卒業した場合にのみ利用できる制度の紹介や、お金の残し方については、生活の変化点を捉えながら“いくら残すか”より“どうやって残すか”が重要であることなど、情報盛りだくさんの内容に、参加者の皆さまは熱心にメモを取りながら耳を傾けていらっしゃいました。

対策にはさまざまな方法がありますが、制度を正しく理解したうえで、障害の程度や資産状況など、個々の事情に応じて選び、組み合わせていくことが大切なのだと学ぶことができました。

会場からは「もっと早く知っておけばよかった!」という声が多く聞かれました。

第2部

[講師]

安藤貴文 先生

(社会保険労務士)

“ 親が元気なうちにできること ” 子の将来を支える年金制度

安藤先生からは、障害年金の基礎知識、障害認定日の捉え方、皆様が苦労されている初診日について、療育との関係、等級ごとの違い、そして将来に備えて今できることを、図や表を用いて分かりやすくご説明いただきました。

先生自身のご経験をもとに、適切な障害年金の等級判定を得るために必要なこと、申請時の注意点を実際の書類を示しながら具体的に解説いただきました。

また、親なきあと、更新手続きの際に等級が下がり困ってしまう事例もあるとのことで、生前からの備えの重要性を強調されました。

“育てるのは優しく!申請は厳しく!”

できていないことをしっかりと伝えることが大切!との言葉がとても印象的でした。

最後の質疑応答では、医療機関の受診やセカンドオピニオンに関する質問も多く寄せられ、先生の力強い励ましに参加者の皆さまが大きく頷かれる場面もありました。

最後に

「福祉」と聞くと難しく感じてしまうかもしれませんが、今回の講座では、暮らしに直結する話がたくさんありました。

障害のある方が地域の中で、自分らしく安心して暮らしていくためには、家族・支援者・地域の人たちが少しずつ行動していくことが大切です。

そんな前向きなメッセージが、参加者の皆さんの心にしっかり届いた講座だったと思います。

お茶タイムと親御さん同士の交流会

今回は、講演会終了後に、“お茶を飲みながら親御さん同士で交流いただく時間“を設けました。

持ち寄ったお菓子を囲み、支援者・ご家族の垣根を超えて井戸端会議の様に気軽におしゃべりができる時間となりました。制度の話にとどまらず、「うちではこうしている」「学校との連携はどうしている?」と言った実際の生活に基づいた会話が自然と生まれ、主催者としてもとても嬉しい光景でした。

今回参加できなかった皆さまも、次回はぜひ交流の場に残っていただき、親御さん同士での情報交換やちょっとした疑問の解消にお役立てください。

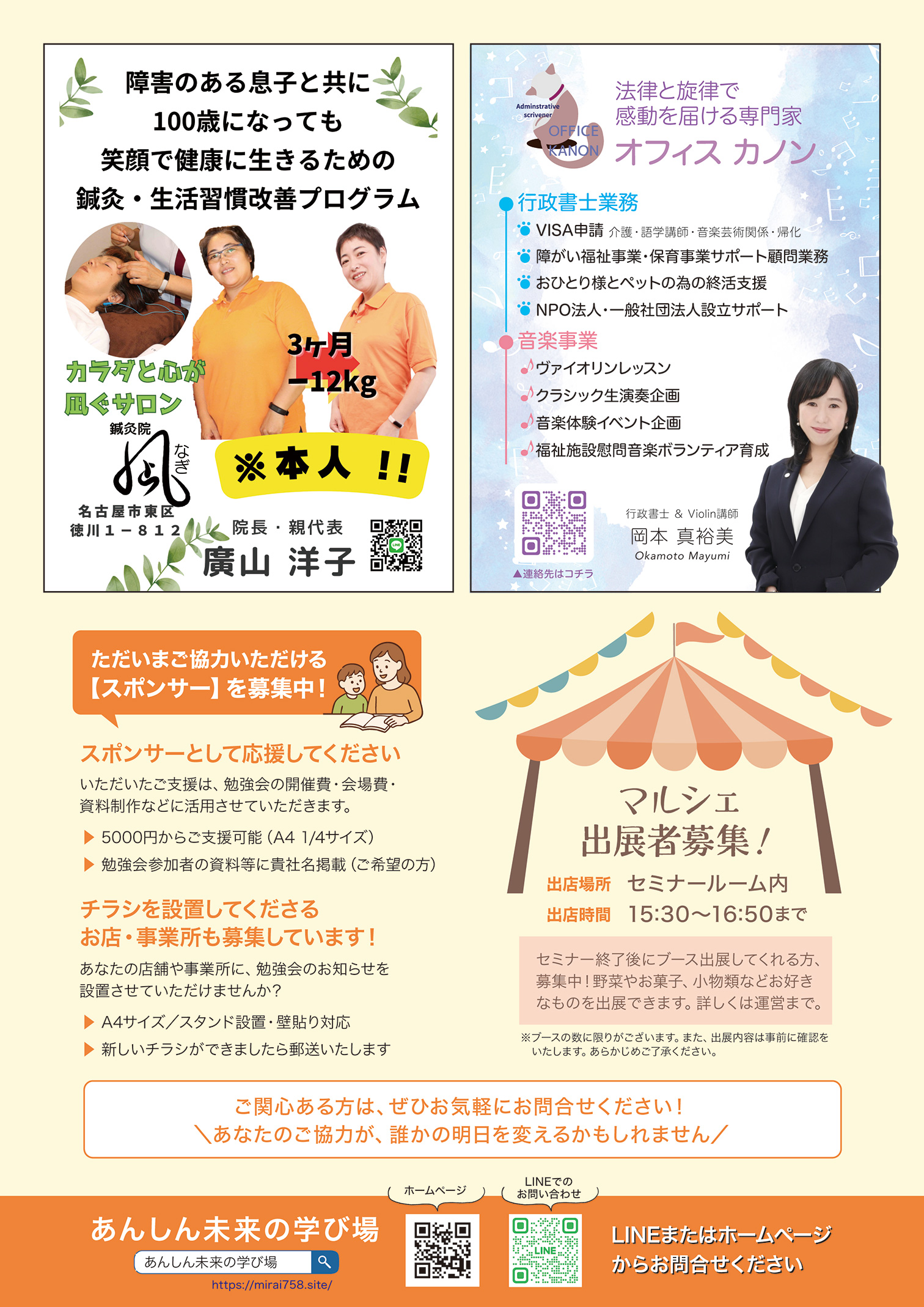

新企画 ”プチマルシェ”のご案内

次回はセミナー終了後に、会場内で“プチマルシェ”を開催します。

野菜や果物・お菓子・小物類など、お好きなものを講演会の参加費だけで出展していただけます。ブース出展をご希望の方は、ぜひ運営までご連絡ください。

福祉講座

次回のお知らせ

[日時]

2025年11月16日(日)13時30分 〜

[会場]

岩倉市生涯学習センター研修室1

ご興味のある方は、どなたでもお気軽にご参加ください。

皆さまとまたお会いできるのを楽しみにしております!