2025年3月22日、愛知県岩倉市の岩倉市生涯学習センターにて、あんしん未来の学び場 第5回目の勉強会を開催しました。

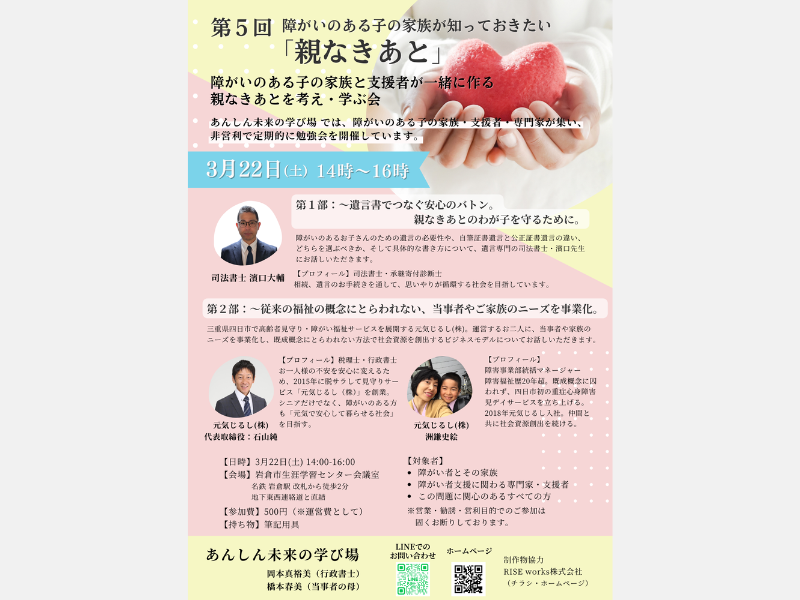

この勉強会では「親なきあと」という障がい者支援の重要課題について学び合い、知識を深めることを目的としています。

今回は前回の参加者(59名)を上回る63名の方がご参加されました。

ご参加いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

第一部:遺言書でつなぐ安心のバトン。親なきあとのわが子を守るために。

勉強会の第一部では、「親なきあと」に備えるための遺言書の活用について、司法書士の濱口大輔先生にお話しいただきました。

遺言書と遺書の違い

「遺言書」と「遺書」は混同されがちですが、それぞれの役割はまったく異なります。

遺言書:財産の分配方法を法的に定める書類で、法的効力があります。

遺書:亡くなる前に残された人たちに向けて気持ちを記したもので、法的効力はありません。

相続財産があるにもかかわらず遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、遺産分割協議が必要となります。

特に、知的障害のある子どもがいる場合、「判断能力がない」とみなされ、成年後見人を立てなければならなくなる可能性があります。

成年後見制度は、一度利用すると途中でやめることができず、費用面でも負担が大きいため、事前に遺言書を準備しておくことが重要です。

遺言書の種類

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言:自分で手軽に作成できますが、形式ミスによって無効になるリスクがあります。

公正証書遺言:公証人が作成するため、確実に法的効力を持たせることができます。

濱口先生は、

「遺言書は単なる形式ではなく、残された家族の生活を守る大切な手段です。遺言書は何度でも書き換え可能なため、早めに準備しておくことが大切です。」

と語られていました。

第二部:従来の福祉の概念にとらわれない、当事者やご家族のニーズを事業化。

第二部では、元気じるし株式会社の代表・石山純さんと洲鎌史絵さんが、福祉の枠を超えた新しい支援の形についてお話しくださいました。

新たな挑戦!シェアハウス事業

元気じるしでは、生活介護・児童発達支援といった福祉事業に加え、従来の枠にとらわれない、ニーズに合わせた福祉事業を展開しています。

その一環として、強度行動障害のある方が自立した生活を送れるように支援するシェアハウス「こころみるーむ」を運営。

マンツーマンのヘルパー支援を通じて、安心して生活できる環境を整えています。

始まりは、身元保証サービスから

元気じるしは、もともと高齢者の見守りサービス事業から始まりました。

高齢化が進む中、一人暮らしの高齢者はさらに増加しており、このような見守りサービスの需要は今後ますます高まると考えられます。

障害のある方にとっても、親御さんがいなくなった後に「必要な支援を継続できる仕組み」はとても重要です。

元気じるしでは、柔軟なサポートを提供することで、親の安心感を高める取り組みを行っています。

石山さんと洲鎌さんは、

「支援を形にするために 福祉の枠を超えた新しい支援の形が求められており、その実現には挑戦が不可欠」

「必要とされる支援を諦めずに形にすることが大切」

と強調されていました。

まとめ:親なきあとの未来に向けて

今回の内容をお聞きして

親として、また支援者として、今できることを考え、行動していくことが大切だと感じた勉強会でした。

次回も引き続き、多くの方々にとって学びと安心の場を提供できるよう、運営に努めてまいります。

参加をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。